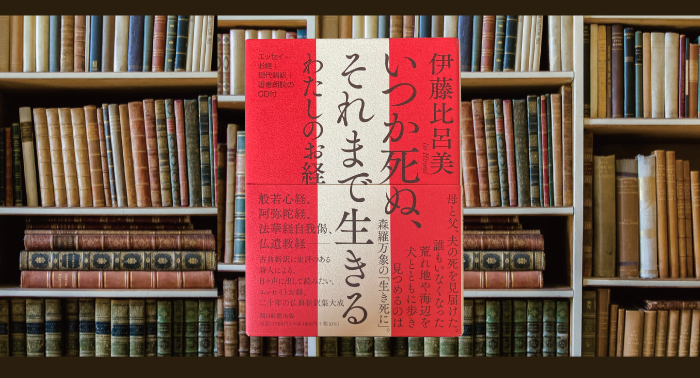

いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経

伊藤比呂美 著

朝日新聞出版

わたしは子供時代、お経を聞くのが好きでした。今思えば、とても変な子供だったと思います。誰かのお葬式や法事などで、お坊さんが来て、お経を唱え出すくだりになるときちんと正座して、その不思議な言葉のような呪文のような響きと、お坊さんの独特の節回しや声色に、じっと耳を澄ませていました。それに集中しているので、少し長いお経の間もじっとしていたので、周りの大人からは「えらいね」と言われたりしたのですが、私にとってはただ、面白い、というかなんとなく、心惹かれる不思議な響きに夢中になっていただけでなんの我慢もしていないのでした。

我が家は近所にある臨済宗のお寺の檀家で、ご近所も大体そうだったので、自分の家とそのまわりの法事に出るときは、知っているお坊さんが聞いたことあるお経を読む感じだったのですが、母方の実家や、少し離れた親戚の法事にでかけると、宗派が違うので、普段聞くことのないようなお経を耳にすることもあって、仏教って不思議だなと思いました。興味を持って、まわりの大人たちに、お経のことをたずねても、大人たちもそのお経がどんな意味を持つのか、なぜいくつも種類があるのか、知らずになんとなく聞いているようでした。それでも、誰かが死んだり、死んで何年経った節目には、みんなでそのわからないお経を聞くことが普通で、なんだか不思議なことだなと思っていました。

自分が大人になる過程で、高校時代に手塚治虫大先生のブッタや火の鳥を読んだり、仏教にまつわる映画や小説などに触れたりすることもありましたが、お経に関しては、長年よくわからないままでした。しかし、子供の頃に感じた、なんとなくの好ましさや、心惹かれる感じはそのまま残っていたので、この本に出会ったときにようやく長年抱えていた霧が晴れたような気がしました。開経偈、般若心経、四誓偈・・・耳に馴染みのあるお経が、現代語にするとこんなことをいっていたのか、と、よくわかりました。いや、ほんとうに、わかったのか、は正直自信がありません。しかし、この先何度も繰り返し、繰り返し、繰り返し・・・ずっと手元に置いて何度も読むことになる本だと、そんな予感がしています。

(文・野原こみち)