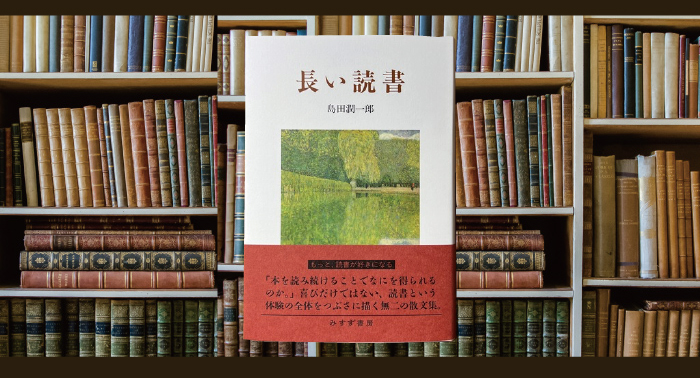

長い読書

島田潤一郎 著

みすず書房

若い頃、アルバイトしていたお店のマスターはとても読書家でした。わたしもその頃から本が好きだったので、よくお互いが良いと思った本について話し合ったりしていたのですが、ひとつだけ、平行線になる議題がありました。

それは「フィクション(小説)とノンフィクションのどちらが好きか」ということ。

わたしはどちらかといえば、小説が好きで、想像することの自由さや現実にはない不思議な出来事や、ときに現実よりも魅力的な世界が本の中に存在しているということに、ある種救いのようなものを感じていたのですが、マスターはフィクションはあくまでも人が想像したものであるということを意識してしまうと、どこかしら気持ちが冷めてしまうのだ、と言っていました。

どのようなジャンルが好きか、どんな本を読むかという選択は、もちろん個人において自由であるべきだと考えていましたし、当時マスターの主張に対して異を唱えるようなことはしなかったのですが、私自身が自分の好きなものに対して、誠実に向き合い、寄り添っていることの証として、柔らかい反論をするべきだったのは?と、マスターの言葉を思い出すたびにモヤモヤした気持ちでいたことを覚えています。

それはおそらく、当時のわたしが、自分が理想とするほどの語彙力も持ち合わせていなくて、言葉にする前に、想いを正しく表現することができないと諦めてしまったことへの、苛立ちだったのかもしれません。

あれから二十年以上の時が流れて、すっかりそんなことは忘れていたある日、島田潤一郎さんの「長い読書」の一節を読んで、マスターと話した日、モヤモヤした気持ちで歩いたあの帰り道のことを一気に思い出してしまいました。

ーぼくは若いころから小説が好きで、いまもいちばん好きなジャンルは小説、あるいは文学である。(中略)

それは書き手の頭の中の景色を想像するための文章であり、優れた小説には、最初の一文字から最後の一文字まで緊張感がある。

あるいは、「美しさ」と呼びたくなるようなものがある。ー

たった一人で出版社「夏葉社」を立ち上げ、何度も読み返したくなる素敵な書籍を世に送り出している島田潤一郎さんの言葉は、過去のわたしの靄を晴らして光を与えてくれたように感じました。

想像をうけとり、それをまた自らの想像で想起するとき、浮かび上がるイメージは誰とも共有ができないものです。だから、ときに読書というのは孤独なものではあるけれど、なにで感動し、心を動かされたのか、自分自身の感性を見つめることができる時間でもあると思います。

本と共に過ごした時間を思い出しながら、ときどき、大切に読み返したい一冊になりました。

(文・野原こみち)