家族のことを語るとき、雄弁になる人とそうでない人がいると思います。自分と関係が深い肉親といい関係を保ってきた人は愉快な思い出を多く語り、家族の中に仲違いをしたままの相手がいる人は多くを語らず・・・という、そんな単純なパターンではないと思います。ただひとつ言えることがあるとしたら、もし「語りたくない」という強い意志がないのにも関わらず、「多くを語れない」のだとしたら、自分の肉親について知らないことが多いのではないでしょうか。

思えば不思議なもので今現在の自分がここで生きているのも、当然父母がいたおかげであり、その父母にもまた父母がいて、その父母にもさらに父母がいて、人間一人一人が壮大なファミリー・ツリーの先端に存在しています。しかし自分と血が繋がっている人にどんな人生のドラマがあったかということについては、近しい人についてもそれほど詳しくはわかっていないことがほとんどだと思います。

私は、以前祖父が亡くなった時に、お葬式に参列していただいた祖父の古い友人たちから、全く聞いたことのなかった祖父の若い頃の話を聞いて、自分が見ていた姿とは別の面があったのだろうと思ったことがありました。同じ場所で長く暮らしていたのに、私が見ていた景色と祖父が見ていた景色は、もしかしたら全然違っていたのかも、と初めて気がつき、強い衝撃を受けたことをよく覚えています。

コロナ禍で、なかなか家族や親族にも気軽に会うことが叶わなくなった今、改めて、自分と深い繋がりがある人たちが、どんな人生を生き、何を感じてきたのかということに、強い興味を覚えるようになりました。

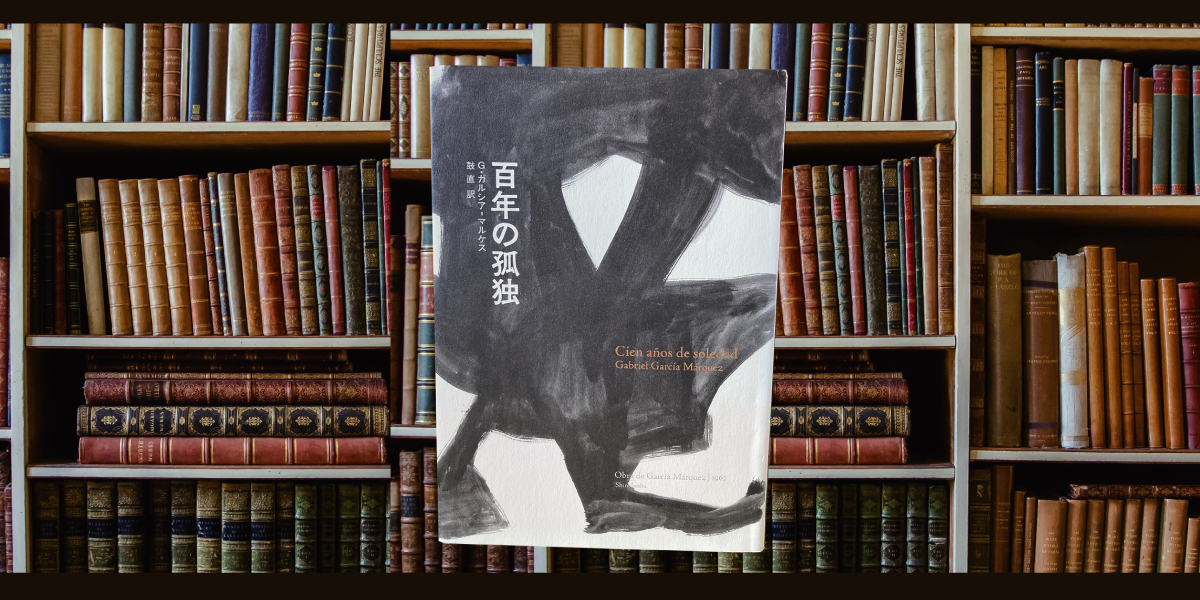

ノーベル文学賞も受賞した南米の世界的な南米の作家、ガルシア・マルケスの名作「百年の孤独」は、蜃気楼の町マコルドに住む家族ブエンディア家の隆盛を迎えながらもやがて滅亡するまでの百年間の物語。マジックリアリズムの圧倒的な、魔法のような言葉たちの中で、ブエンディア家の家族たちが目眩く人生を歩んでいきます。たった数行の間に、怒涛の展開が訪れたり、とにかく最初から最後まで文章の隅々まで目が離せない面白さなのですが、何度読んでも、読み終わり本を閉じた時に不思議な爽快感が訪れます。

ブエンディア家のような波乱万丈で面白い話ではなくとも、自分の子供専属の語りべになるなら今からでも遅くはないかな、と思っています。

(文・野原こみち)