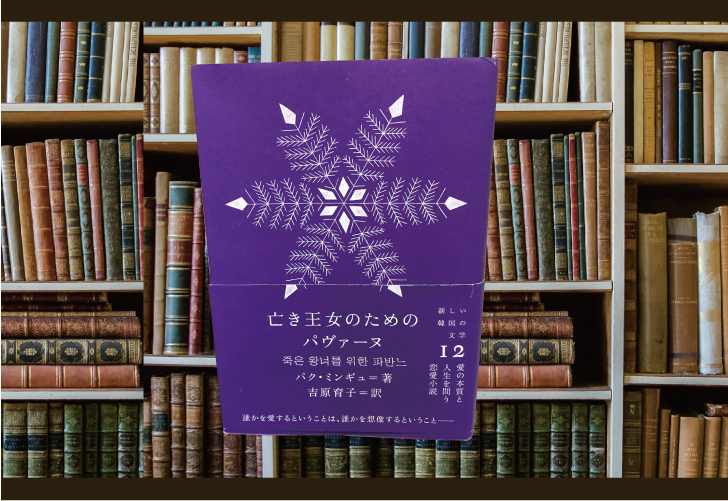

亡き王女のためのパヴァーヌ

パク・ミンギュ 著

吉原育子 訳

CUON

「新しい韓国の文学」シリーズは、その洗練された美しい装丁の数々が書店でも目を惹きます。

しばらく前から、俄かに韓国文学が注目され、友人たちとの会話でも良く話題にのぼっていました。昨年は、韓国のフェミニズム文学を特集した文芸誌が増刷するなど、静かにブームがきていたようです。

私はわりと流行の波に乗り遅れるタイプなので、そんな中で話題作を手に取ったのは遅かったのでが、今このタイミングで、お隣の国の文学が流行るということは、きっとそれ相応の意味があることなのだろうと、ぼんやり感じていました。

今回紹介する一冊は、その「新しい韓国の文学」の12冊目として刊行されている作品です。

自分が暮らしたことがない国を舞台にした小説を読むときは、まずその国の文化や、そこに住み日々生活をしている人々の常識がわからないということが壁になって、なかなかストーリーの中に没頭できないことがあると思います。そんなときに、強い味方になってくれるのが、話に添えられた注釈部分です。あまりにも文化が違いすぎる国の小説だと、注釈を読むだけでも多くの時間を割いてしまうことになりますが(もちろんそれが楽しいこともありますが)、この小説に関しては、かなり注釈が少なく、スムーズに読み進むことができました。それには、おそらく、作者の意図もあるとは思いますが、韓国と日本が意外なほど共通点が多い国だからという理由もあるのではないかな、と感じます。

学生から社会人になろうとする若者たちの精神的な葛藤や、組織の中で浮いてしまう社会的マイノリティーの孤独感、抑圧された立場から見る社会の理不尽さや暗さ。

独特の改行や詩的な分かち書きがリズムとなり、テンポ良く読み進んでいくことが出来ます。

そして何より、この物語の核の部分は、人が愛することについて書かれていることが大きいと思います。それは人間の普遍的な事であり、国が違えども真摯に愛について書かれた物語には、魂の奥に響く何かがあるのだと思います。

物語冒頭の、静謐で切ない雪の日の邂逅シーンは、きっと韓国に足を踏み入れたことがない人にとっても、想像の中で情景が鮮やかに描かれるのではないでしょうか。

本当に美しい愛の物語です。

愛する誰かを想うことは、自分自身が今を生きるための切実な行為であり、それと同時に、自らの想像の中で自分とは別の誰かが「生きている」ことなのかも知れないと感じました。

(文・野原こみち)